準備材料:照相機、框

教學目標:

1|如前述地景教學和12年國教目標:透過實地考察學習認知自然與人文環境的過程,培養學童能欣賞地景之美,進而愛家鄉的土地、大海,以利永續的發展。

2|創作:能以拍照來創作,利用不同的取景構圖(框照),體現自然美景的形式之美。

3|審美:能以形式主義的美學方式,覺知感知鯨魚洞風景之美感經驗。

4|藝術賞析(批評):能用自己或同學作品之創作與過程,模仿藝術家和藝評家用美學用語、形式分析來做專業藝術批評(評論)

教學流程:

1|直觀審美:先到現場直觀感受形式結構之美,盡量避免與生活畫面做連結地提示(例如:避免問像不像鯨魚或它像什麼等),繼而輔以教師提問形式等相關問題,引發思考後再直觀感受美感(參考教師教學資料參考A)。

2|創作:以不同的取景與構圖拍照(至少三張),在框照的創造過程中解構圖片形式與再構圖片形式,從而感知與體悟形式之美。(參考教師教學資料參考B)

3|藝術賞析(批評):用自己或同學作品之創作與過程,模仿藝術家和藝評家用美學用語、形式分析來做專業藝術批評(參考教師教學資料參考C)

教師教學資料參考:

A:指導語與流程:

1|同學們請你們靜下心來,看著鯨魚洞直到你感受到它。

2|請您拿出畫框,透過畫框裡看畫框的風景。

3|同學們每個人看到的一不一樣?…因為每個人站的位置、角度等等因素都不樣,感受到的自然不一樣。

04|有些藝術家相信在某方位、某個角度、某個光線下,會有最美的感受,這種感受會讓人覺得它恰到好處,增一分則多,減一分則少。

05|現在再拿起畫框,框住你感受到最佳的美景。

B:指導語:同學們拍出好的照片,首重構圖,攝影師必須考慮每個被攝元素的取景、角度、方位、光線、顏色等特質,加以妥善安排後再進行拍攝。如何將構圖要素架構在畫面上,將會影響到攝影者是否能清楚地把作品理念傳達到觀賞者的眼中,進而引起相同的共鳴。總括來說,構圖時要考慮的原則有下列幾項:

1|被攝主體的位置、大小、角度、前景跟背景之間的關係。

2|光源的方向和性質。

3|光源的明亮和對比度。

4|遠近感的形態。

5|水平線、地景之種類。

然而,相機的位置與攝影角度、攝影距離和被攝體的大小、被攝體的位置、遠景和近景、顏色的對比……等諸多要素,免不了會相互作用;既然這些要素都會匯聚在攝影者所構思出來的作品裡,一定要好好重視構圖不可。

C:指導語與流程:

1|將您覺得最有美感和最沒有美感的作品陳列出來。

2|請您說出自己作品的創作過程,並說明為什麼您覺得最美與最不美的感受原因。

3|那您覺得最美與最不美作品的差別在哪裡。

4|最不美的照片如何修正可能會好一些。

5|在同學們這麼多的作品中請您選出一張您覺得最具美感的作品。

6|以下有一些較受歡迎的實用風景構圖法,與您的作品作比對看看【參考C-1】。

7|請您用主題(Figure)與背景(Ground)、線條、大小、形狀、顏色、亮度等元素以平衡(重度、方向等)之視覺原理與量尺來分析評論自己和同學作品【C-2】【C-3】。

【C-1】幾種受歡迎的實用風景構圖法:

三分構圖法(九宮格):

古希臘的藝術及建築在進行線條區塊分割時,發現了優雅的經典比例1:1.62或2:3,被後人稱之為黃金分割比例。將照片分成三等分,我們若將被攝主體的位置擺在整張照片的1/3或2/3比例處,可以營造出遼闊廣大的視覺張力,讓照片更為平衡與協調。

黃金分割應用到攝影構圖技法上,同樣具有強烈的審美價值。在決定拍攝對象主體的位置時,可以參考黃金分割定律,將其安排在畫面中心偏左或偏右一點的位置,避免放置畫面中心的死板感覺,可使照片耐看又不失平衡感。

前景、中景、背景:

若想拍攝富有層次感的相片時,可利用三分構圖,並將景色區分為前景、中景、背景等,營造出層次感。

對稱式構圖法:

拍攝水中倒影時,最常用的就是二分的對稱式構圖,呈現出平衡、穩定的感覺,在描述靜謐的傍晚氣氛上,有很美的效果。

近大遠小構圖法(前景與縱深):

面對視野遼闊之場景時,可以善用近大遠小之構圖方式。

其他尚有框架式構圖、三角形構圖、對角線構圖法等等;BUT,構圖固然重要,但千萬不要墨守成規,最重要的還是拍攝時可以樂在其中,利用相片表達你的個人風格和感覺,抓到您覺得最具美感的畫面!

【C-2】相片整體形式之解構分析,重構如何達到平衡圖例

以線條輕重分析構圖平衡:方向、大小、形狀等元素以平衡(重度、向、引力等)之量尺來分析。

以線條形狀來分析與比對幾種「風景構圖法」。

以「物」視認三個條件:形、色彩(色相)與明度,來說明主題(Figure)與背景(Ground)的關係。

以整體形式美學的個別元素,例如:主題、背景、線條、大小、形狀、重度、方向、引力、顏色、亮度等等元素之組合與相互關係,來分析評論作品。

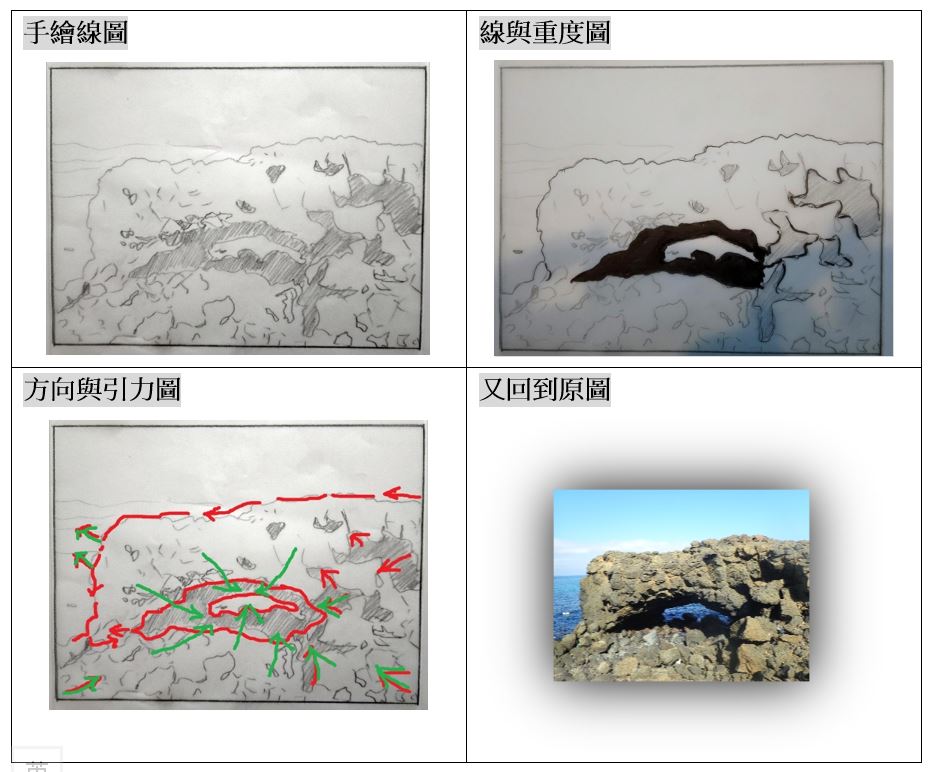

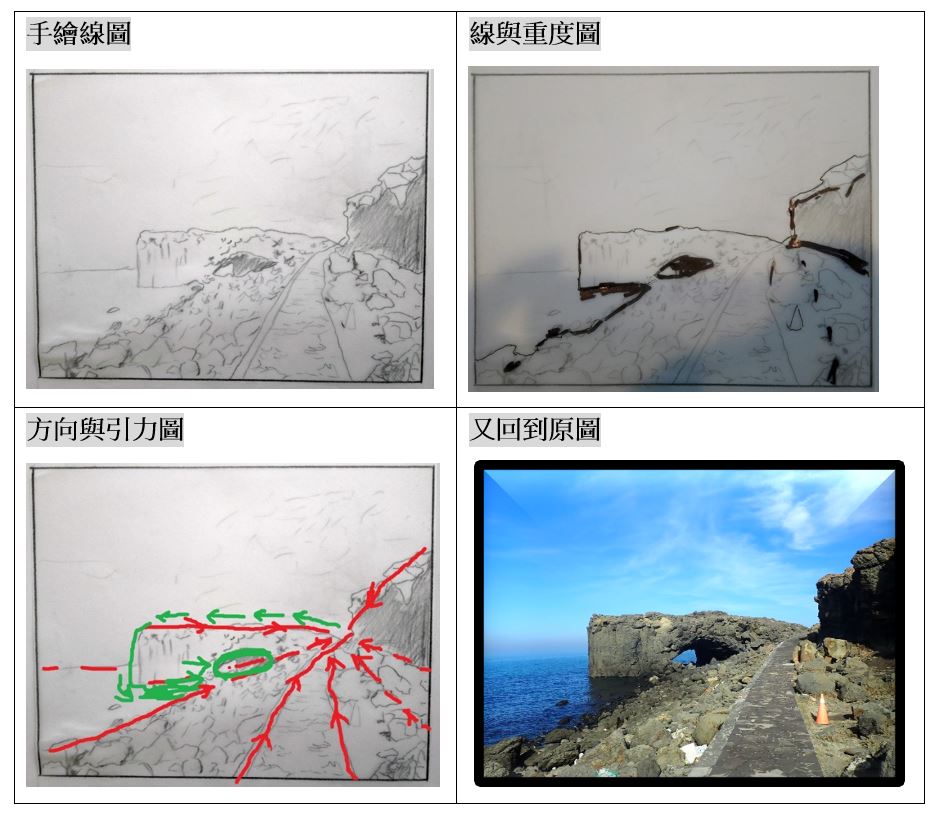

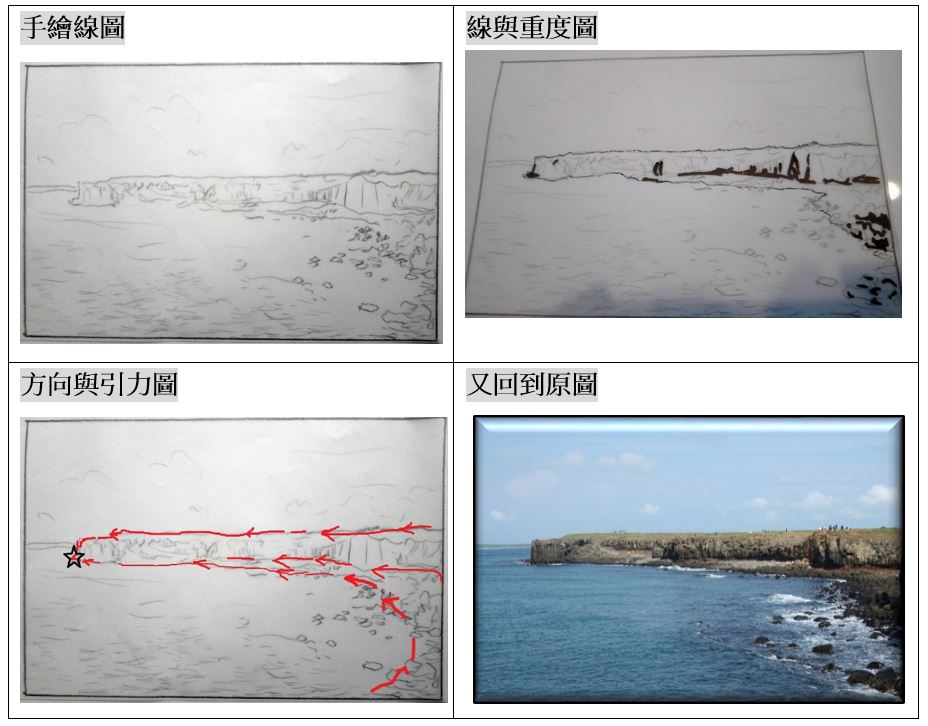

【C-3】引導「形式主義」分析,以「平衡」為量尺 舉三例如下

教師手繪圖設計概念,其目的之一要藉由線條,來協助說明「物」的辨識、主題與背景、視覺導引方向、引力等之平衡的具體量尺;其二藉由線條之輕重粗細來說明「色相差」之重度、「明度差」之重度,以此來感受-分析-並評論構成「平衡」的兩大探求因素「重度」和「方向」,此兩大因素使產生的平衡與不平衡判斷。

1.以原圖片描線條→細鉛筆線

2.不同色相(顏色)交接處→用細黑色原子筆線

3.不同明度(光線強弱)—用重粗灰色筆線條

從照片直觀,多少會受到鯨魚洞名稱的影響,故我們的視覺會主動性的搜尋何「物」像鯨魚,如果找到了,我們就安心了,這是因為視覺的恆常性心理,反之,我們會很不悅的說~又不像,如此並非照片客觀美的形式,而是主觀的與外在實用性的觀念作連結,在形式主義認為如此會減低真正的美感。

說明提問與論述:如從線條的形分析,因色相的不同-藍天、藍海與石頭,其不同的色相交接處,會自然切割出線形來;同樣的色相(如石頭),因明度差往往也會造成更明顯「物」的辨識。

視覺上會沿著右上角的線移動到左邊再往下切,或從畫面中的圓框,整體的形與形的引力(如綠色箭頭),落在這兩個區塊或方向;整體線的分割與方向形成的構圖法,似九宮格分上中下之三分構圖法。

如直接加上重度,視覺上中間的眼形感覺更重(明度反差大加上色相反差),主題(圖)與背景(地)更明顯,兩種主要力量(鯨形與鯨眼),會將重力往中間或往鯨的鼻頭散去,產生了平衡與不平衡的關係,你覺得形式上平衡嗎?

在此過程中,免不了又受到實用性的聯想-鯨魚,由此聯想,視覺上鯨魚形和眼形的線與重力會被忽略,而產生察覺到鯨魚形色的快感,而此感受與形式美感其實是無關的。

說明提問與論述:視覺方向如紅色箭頭,有七或八條如放射狀往同一點消失, 在透視法上稱為一點透視,如此造成深遠的空間效果;從消失點放射出來綠色的箭頭,與紅色反方向的進行,最重落在兩處(鯨魚嘴與眼),尤其是鯨眼的部分因色相與明度極大差異,加上視覺恆常性(似眼形),使得主題性變得更強烈,您覺得平衡不平衡,哪裡平衡了?哪裡好像怪怪的似乎有干擾?

此總構圖法是利用線條來構成景深的「近大遠小構圖法」。

說明提問與論述:

這張拍攝的距離空間更遠了,不同的視角,物之辨識條件不同了,使我們放棄

辨識鯨魚洞之「物」或「圖」的企圖,我們知道它雖然是鯨魚洞,然而以此角度是看不出來的,它缺乏我們熟知的鯨魚外型與鯨眼的形狀,如此覺知有助於我們感知純粹的形式之美。

形式之美可如上兩例分析,亦可加入色彩飽和度、色系、色環、質感、層次、大小、配位、近景中景遠景、地平線、光源等等分析。