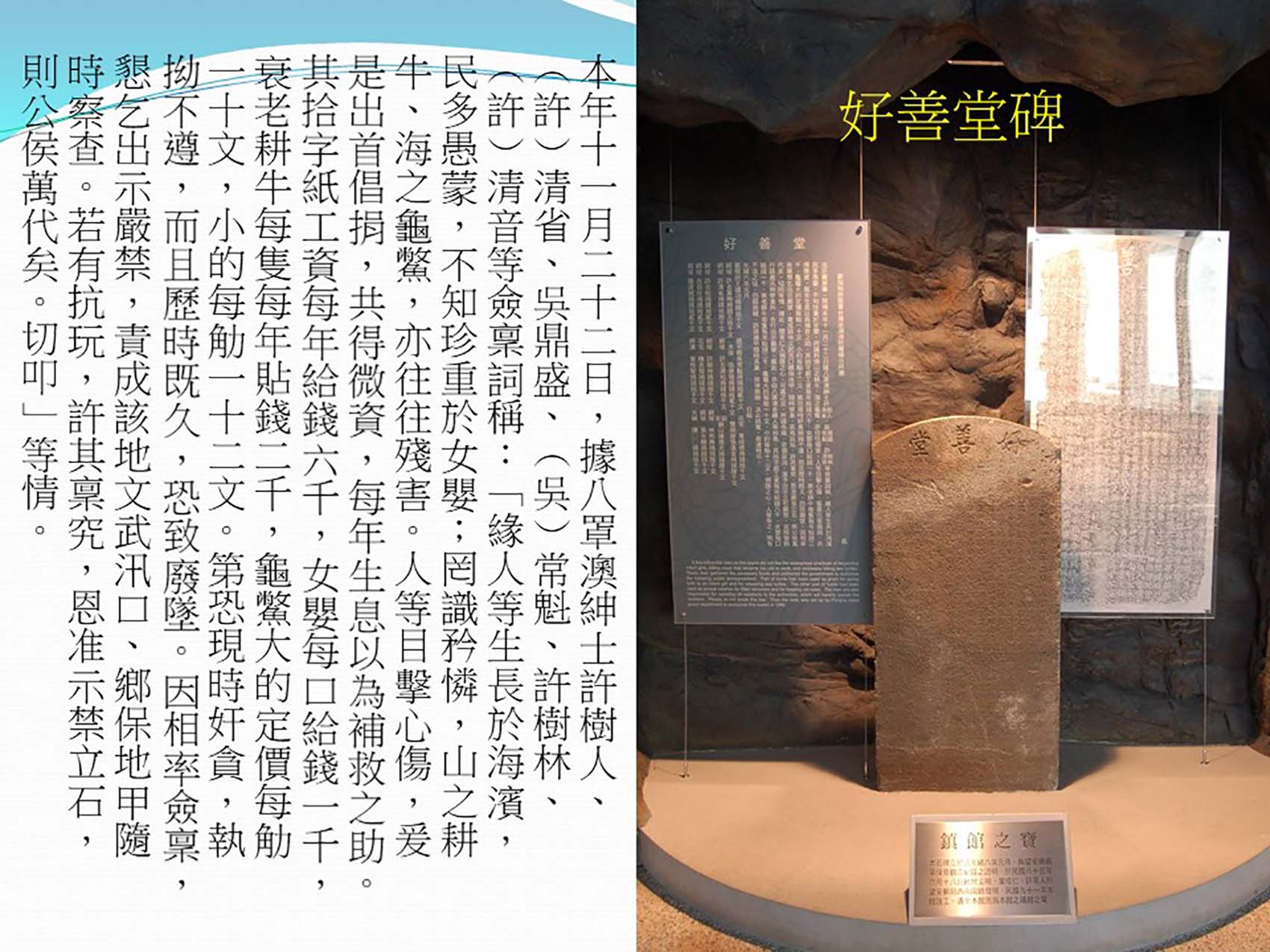

好善堂碑立於清.光緒6年元月。碑高128公分,橫寬62公分。1996年6月18日由曾文明、葉成仁、許英人發掘出土,2002年遷移綠蠵龜觀光保育中心,成為該中心「鎮館之寶」。碑文中明訂禁止居民殘害女嬰、耕牛及海龜的規定,顯示當時島民已開始保護海龜。碑文中之龜鱉即是海龜(綠蠵龜),也許這是現今八罩島能成為台灣地區一處較穩定的海龜產卵地的重要原因之一。

好善堂碑碑文大意如下:八罩島當地士紳有鑒於溺殺女嬰、毀損字紙、殘殺耕牛與龜鱉等問題嚴重,於是由許樹人等出首勸捐集資,即有保護基金會之概念,其衍生之利息補貼金額改善各項陋習所需費用。以當時時空背景而言,若發生飢荒糧食不足,尤其是在海島上,腹地小糧食有限,人口總量需加以控管,而女嬰在中國傳統社會架構下地位低,在生存壓力下常是被犧牲的角色,所以會有溺女嬰的習俗。甚至被解讀成因飢荒而到“吃”女嬰的地步。

除此之外,碑文之紀錄對海龜而言有著不同的意涵,其中之一證明了龜鱉是居民的食物來源。在澎湖地區,不同島嶼居民對海龜的態度截然不同,有些島嶼居民如大倉島的漁民,其漁業捕獲如同鏢旗魚的作業方式,海龜成為獵捕目標之一。另有漁民則將誤捕的海龜帶回村落廟宇或是家中供奉,擇良辰吉日放生回大海中,常發現被放生的海龜背甲上有文字紀錄。另一方面,好善堂碑之紀錄,證明在清代,八罩島當地即有保育海龜(龜鱉)、愛護動物(耕牛)、人與動物平等的觀念,此歷史紀錄值得後人發揚光大。特將此碑文之內容載於附件一。

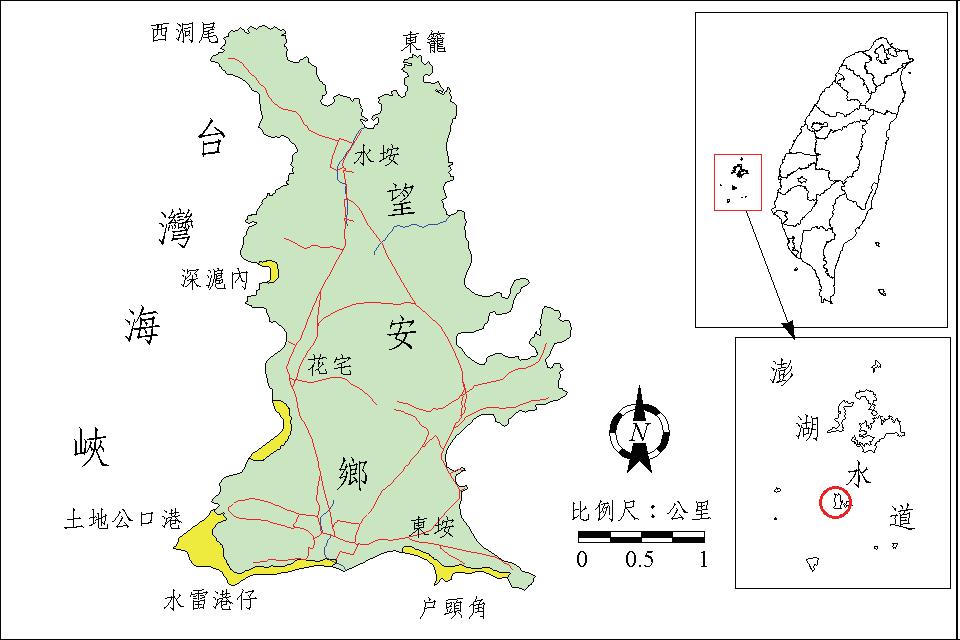

八罩島為澎湖南海最大島,從島西北部的天台山下一直向南延伸的沙灘,為綠蠵龜上岸產卵的絕佳地點,每年固定返回產卵的綠蠵龜多數會到此繁殖。澎湖縣政府配合國際海龜保育運動陳報農委會,於1995年正式設立保護區,使綠蠵龜的重要繁殖地得以確保,讓珍貴的海洋生態資源綿延不絕。但是近年來每年上岸產卵的母龜數量有逐漸下降的趨勢(King et al 2013),由1998年的18隻上岸母龜下降至2011 年的3隻母龜,在13年內產卵母龜的數量降低至最高量的六分之一(16.6%),而2014年的調查更只剩1隻產卵母龜,對海龜的族群保育出現嚴重的警訊。如果依此趨勢繼續下降下去,則綠蠵龜產卵棲地保護區將失去保育的功能和意義。也因此需要更積極的作為,而非僅在保護區內消極的進行海龜的保育。

水產試驗所澎湖海洋生物研究中心於1997年7月14日奉准設立「澎湖海龜救護收容工作中心」,其成立目的為棄龜收容、傷龜救護、教育解說、學術研究與野放追蹤。每年都有為數不少的海龜因傷病或意外等因素而被收容,並在工作站人員的悉心照顧下,能順利重返回大海中。至2018年10月11日止共計收容了407隻海龜。這些傷病龜的收容主要因素,主要是來自誤捕(許等2008)。這些資料也相對顯示出,在2004年所出版的海龜生態與保育專書中,認為台灣是全世界在海龜保育狀況倒數第二差的國家的主要因素。因此面對海龜資源不足現況,誤捕海龜就需要更加完善的處置,才能提升海龜的生存。而漁民一方面不熟悉海龜誤捕的處置方式,一方面也擔心有違法之嫌,不敢將受傷的海龜送至動物醫療單位救治以致隨意丟棄,讓受傷的海龜無法獲得治癒的機會,海龜族群的生存危機並未因相關法令的制定而完全解除,反而可能成為海龜族群生存的阻礙。因此相關民眾與執法人員的教育宣導和配套措施必須建立,在有效執法防止保育類野生動物被有心人士傷害利用外,利用其他方法的提升漁民保護海龜的意願,如信仰的強化保育推廣,在澎湖地區而言就是一個特殊且有效益的方式。

乞龜活動與海龜保育結合的做法如下:

A、利用乞龜活動宣導強化漁民中心信仰,並提升對於誤捕海龜救護處置的意願。

B、利用海龜宣導品的製作,將海龜保育生活化,提升人與龜之間的情感。

C、結合信仰與保育作為:將標示海龜身份之晶片與標號結合民眾信仰

如媽祖、玄天上帝等,將所標示的海龜賦予神明的代表與祝福,待野放後,除建立海龜族群資料外,並可落實信仰與保育結合。

D、未來可利用乞龜之精神,發揮ONE FOR ONE的意義,即祈求自身及家人吉祥平安的利己行為,轉化成「社會救助」的利他義舉。